生命活力 营养宝典(七)心血管健康

全‘心’呵护

心血管疾病已成为全球“头号杀手”,且具有发病率高、致残率高、复发率高、并发症多等特点。

《中国心血管疾病防治现状蓝皮书(2019)》中的数据显示:

• 我国现有心血管疾病患病人数约2.9亿

• 每5个成年人中就有1人受此困扰

• 平均每年约350万人死于心血管疾病

• 已占据我国居民死因的首位

其高发病率、高致残率及高死亡率给社会、家庭和患者带来了沉重的经济负担和心理负担。

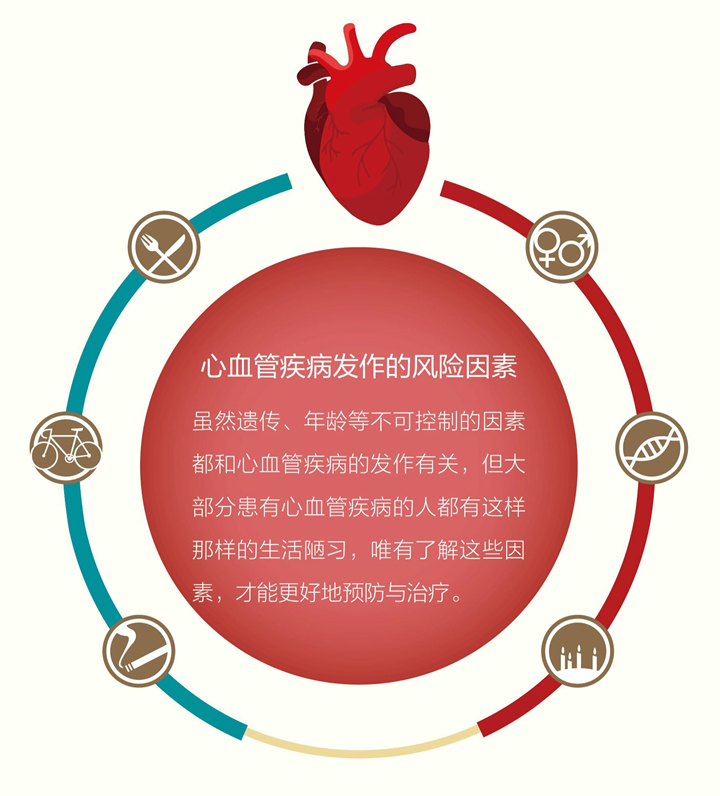

无法控制的心血管疾病风险因素

性别

• 一般情况下,男性40岁以后冠心病的发病率随着年龄增长而增加,且每增加10岁,发病率递增1倍;

• 女性绝经后,随着雌激素水平的降低,罹患心血管疾病的风险将会增加,此外,月经初潮年龄、妊娠期、更年期等均为诱发心血管疾病的危险因素。

遗传

遗传性心血管疾病指发病是由基因改变引起,呈现家族性遗传的心血管疾病,比如,有高胆固醇家族史的人,其自身控制胆固醇的能力就很有可能受到影响。

年龄

研究结果显示,随着年龄增长,人们罹患糖尿病、高血压、高血脂的几率增加,特别是40~55岁的人群,极易引发心血管疾病。

自然环境

研究发现,大气颗粒物污染,尤其是PM2.5对心血管健康有着很大的威胁;此外,气温也会影响心血管健康,如暴露在低温环境下会诱发冠状动脉痉挛或血管收缩,导致心脏负荷加重,增加心血管疾病的发病率。

高血压

高血压是心血管疾病的主要危险因素之一,控制不佳的高血压,会损伤心脏、肾脏、大脑等主要器官。

糖尿病

糖尿病患者往往并发其他代谢紊乱,如高胆固醇血症和高甘油三酯血症,加重心脏负荷,增加罹患心血管疾病的风险。

可控制的心血管疾病风险因素

饮食

不规律饮食、暴饮暴食、喜食肉类等不良饮食习惯往往会导致体脂增加,加重心血管负荷加重;此外,高盐饮食对血压升高有不可低估的影响,从而增加患心血管疾病风险。

运动

大量研究证实,静坐少动的生活方式是产生和加重心血管疾病的重要危险因素,而适当强度的体育锻炼或体力劳动有助于降低心血管疾病的发病风险。

肥胖

肥胖人群通常会有胆固醇高、甘油三酯高、血压高、血糖高等困扰,而这些通常是心血管疾病的重要指标,因此,控制体重尤为重要。

可控制的心血管疾病风险因素

吸烟

烟草中的有害物质会破坏心血管的正常结构和功能,其中尼古丁会促使血压增高,一氧化碳则会降低血液携氧能力。值得注意的是,二手烟也会增加心血管疾病的发病风险。

饮酒

过度饮酒不仅会使血压升高,增加心血管疾病的发病风险,还将增加体内的甘油三酯,损伤动脉血管。

压力

研究表明,压力、焦虑、紧张等容易造成神经内分泌功能失调,诱发高血压及血小板的反应性增高,从而引发心率功能异常,最终增加心血管患病风险。

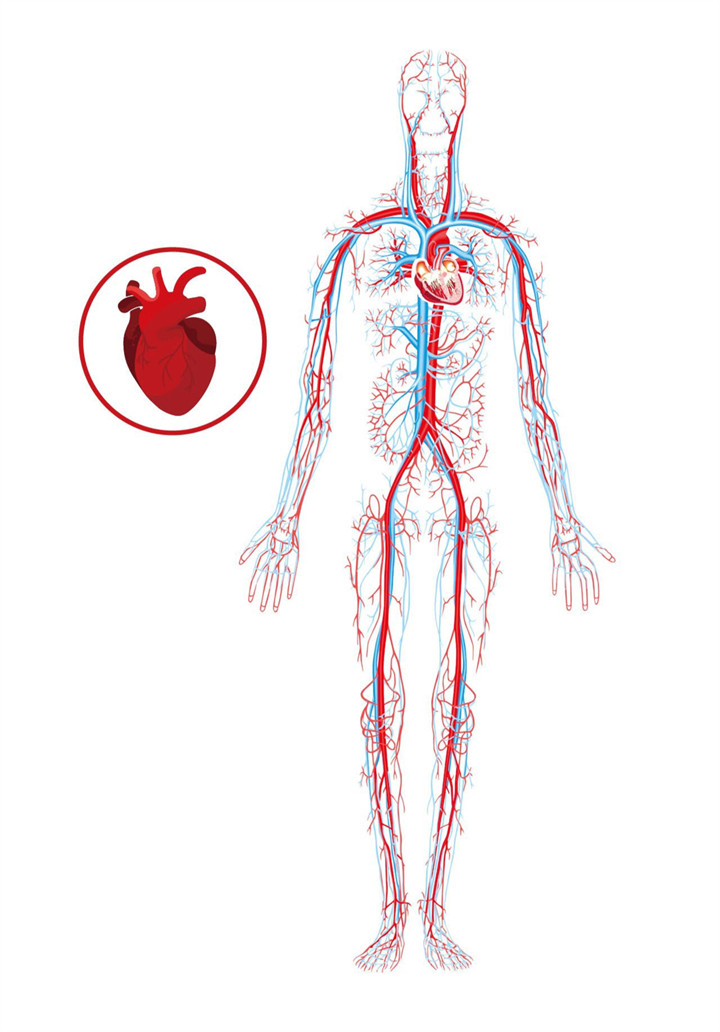

快速了解心血管系统,更好预防和控制心血管疾病。

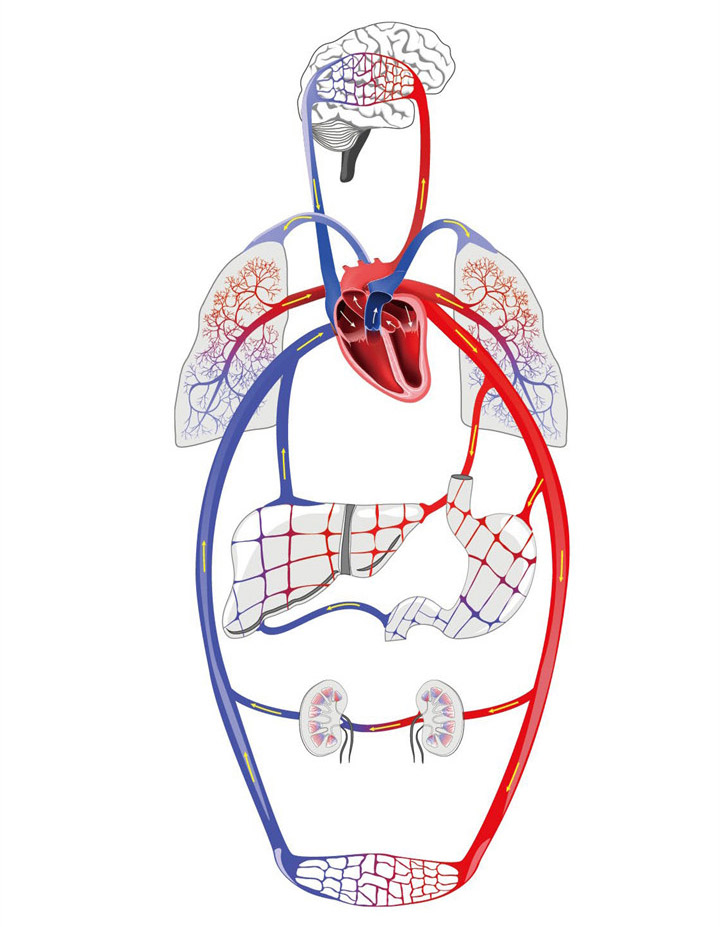

心血管系统是一个由心脏、动脉、庞大的毛细血管网络和一支支静脉组成的循环系统。那么,心血管系统究竟是个什么样的网络、它是怎么运行的呢?

首先,血液从左心室泵出,经过主动脉、大动脉、中动脉、小动脉,最后到达只允许人体最小的细胞通过的毛细血管。

随后,毛细血管将氧气和养分输送至全身细胞,以保证人体的正常运行。

之后,血液通过毛细血管流回小静脉、中静脉、大静脉,最终到达右心室。随着心脏收缩,从右心室泵出的血液经过肺动脉、毛细血管、各支静脉,将携带氧气的血液带回至左侧心房,流到左心室,以便开启下一轮的血液循环。

人体血管犹如四通八达的公路系统,日复一日地承担着输送氧气和养分的重担,一旦堵塞就容易发生“交通事故”,出现冠心病、心梗、动脉硬化等心血管疾病。

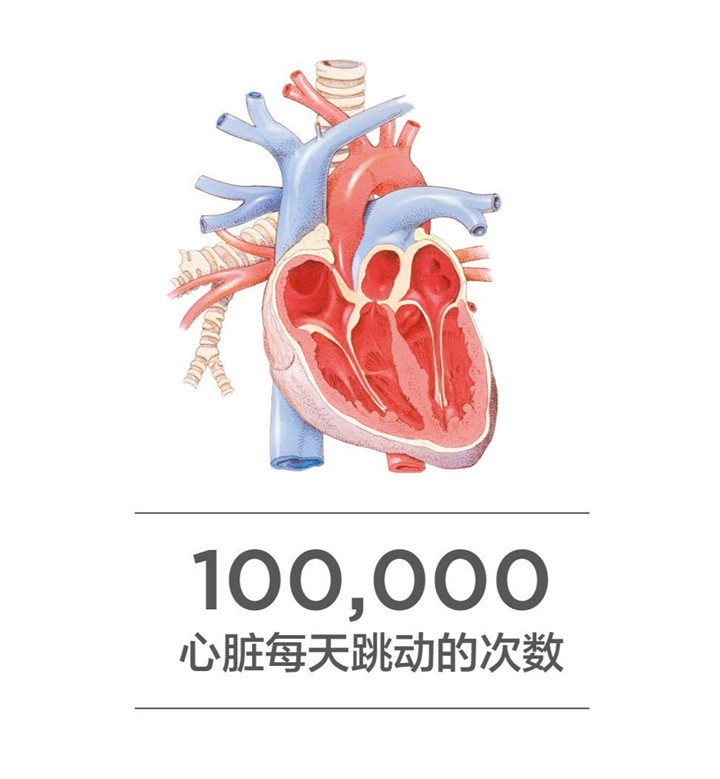

心脏:一个奥妙的器官

虽然大多数人平常都不会去思考心脏功能的复杂性,但它却无时无刻不在努力维持生命的正常运转。它不停地跳动,和血管一起为身体每个细胞输送赋予生命力的血液,以保证各器官的正常运行。

• 以80年的寿命计算,人的一生心脏平均跳动约29亿次;

• 心脏输出的血液要在动脉、静脉、毛细血管等中穿行约9.6万公里,足以环绕地球两圈;

• 血液在体内循环一圈的时间约为20秒;

• 成年人的心脏重约250克,相当于一个拳头的大小;

• 人体最粗的血管直径约3厘米,最细的微血管则细到血液细胞必须单行排列才能通过。

如此复杂的系统,随时可能发生故障。

人体的心血管系统十分复杂。从心脏本身到长及万里的血管,如此错综复杂的系统,很有可能在长期使用下发生故障、疾病、以及老化。心血管系统的每一个组成部分都必须合作无间,才能让血液顺畅地流动、保证体内的每个细胞都得到氧气和养分供给,并得以排泄废物。如若中间任何一环出现问题,可怕的心血管疾病就会随之而来。

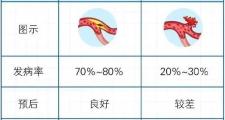

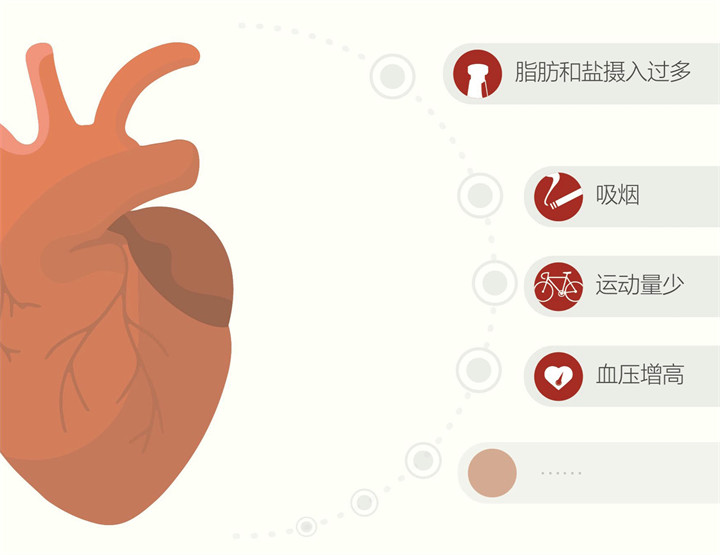

心血管疾病的开始

心血管疾病通常是由心血管系统承受某种压力(脂肪和盐摄入过多、吸烟、运动量少、血压增高等)而引起的。

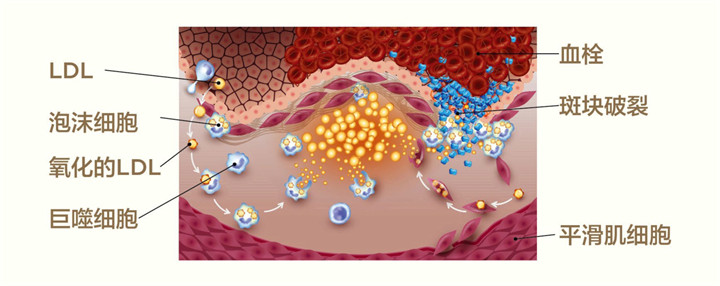

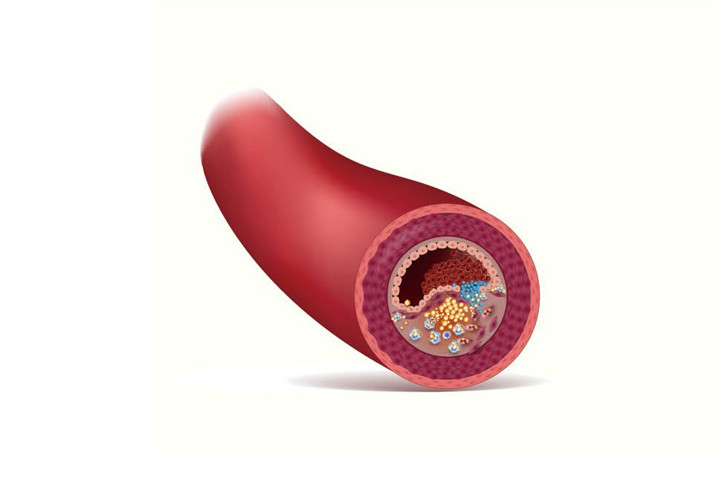

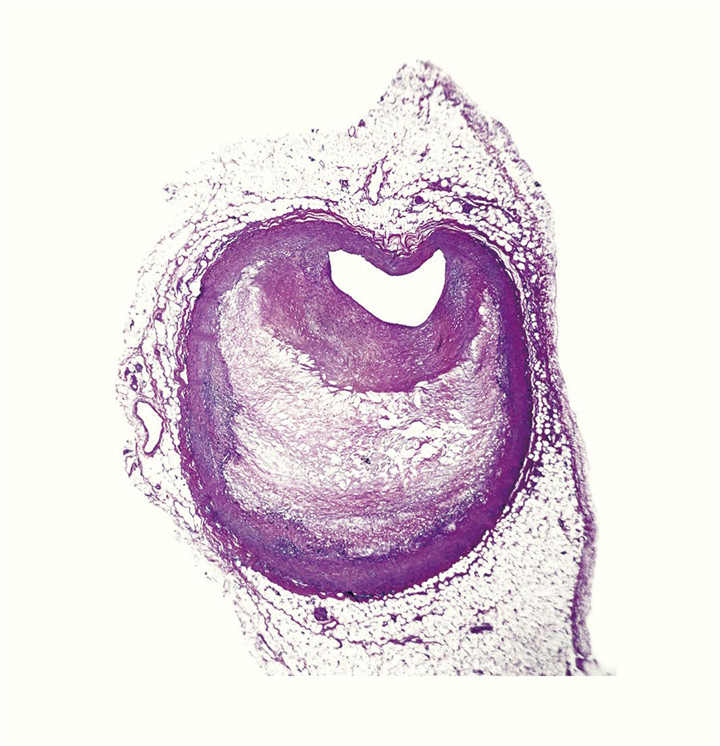

当动脉壁受损时,人体就会启动相应机制进行自我修复,不断将脂肪物质如胆固醇、脂蛋白等堆积在血管受损部位进行修补,而这些为修补血管损伤形成的沉淀物叫做动脉粥样硬化斑块。随着它们的增长,这些斑块会促使动脉壁增厚并凸入管腔,导致动脉狭窄堵塞、弹性降低,出现动脉粥样硬化,阻碍血液正常流通,引发可怕的冠状动脉疾病及其他健康问题。

动脉粥样硬化斑块可能随时发生破裂,内部的物质暴露于血流中,而这些物质可以触发血栓的形成。血栓可以突然阻塞通过动脉的全部血流,这是心肌梗死或卒中的主要原因。有时,脱落的血栓会通过血流,到达身体其它部位阻塞动脉,引发一系列健康隐患。

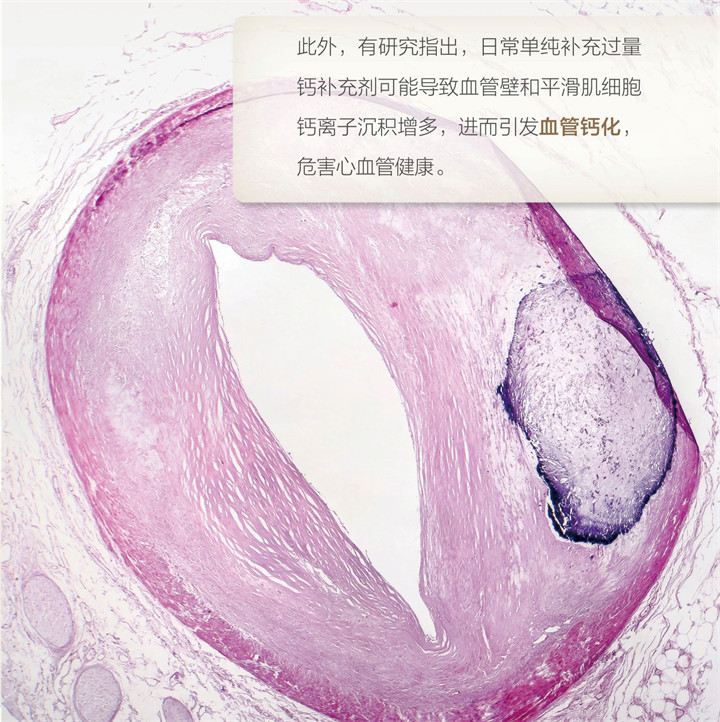

此外,有研究指出,日常单纯补充过量钙补充剂可能导致血管壁和平滑肌细胞钙离子沉积增多,进而引发血管钙化,危害心血管健康。

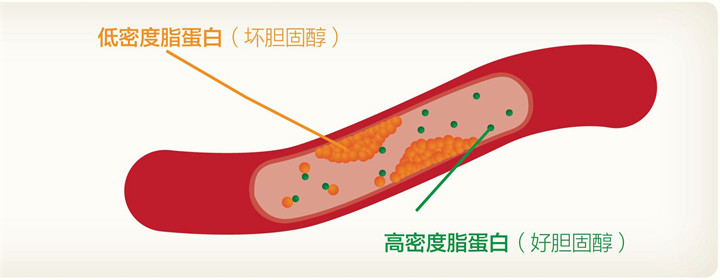

动脉壁发生损害,造成白血球和低密度脂蛋白(坏胆固醇)的堆积

若没有高密度脂蛋白(好胆固醇)将其清除,堆积的脂肪和胆固醇会形成动脉粥样硬化斑块并持续堆积。

动脉粥样硬化斑块可能破裂,形成血栓阻塞动脉,进而可能引发心血管疾病。

虽然您无法改变遗传、性别、外部环境等不可控因素,但可以通过健康的生活方式来降低罹患心血管疾病的风险,包括健康饮食、适当运动、戒烟戒酒、摄取针对性营养等。

健康生活,远离心血管疾病。

心血管系统的复杂性,使得几乎每个人都会遭受到心血管疾病的困扰。还好,我们可以藉由健康的生活方式、良好的饮食习惯和针对性营养来预防和控制。

定期运动

• 运动可通过改善血管内皮功能、提高心肌线粒体功能等方面发挥心血管疾病的预防和辅助治疗作用。此外,定期运动也有助于控制体重体脂,减少脂肪过多带来的心血管危害。

• 美国心脏协会在Circulation期刊中发布的心脏病和卒中统计数据年度报告显示,成年人每周进行150分钟或以上的适度运动,可有效降低心血管疾病的发病率。

• 同时,对17个不同经济水平的国家进行的研究表明,进行适当运动可有效降低心血管疾病的发病率和死亡率。

健康饮食

• 控盐,高盐摄入是高血压的重要发病因素,也会增加大动脉僵硬度,严重危害心血管健康。《中国高血压防治指南2018修订版》建议国人平均钠盐摄入量小于6克/天。

• 低脂,研究表明,每天脂肪摄入量应不超过总热量的25%~35%,以降低总胆固醇水平和低密度脂蛋白胆固醇。

• 多样化,日常饮食应以谷类为主,平均每天摄入12种以上的食物,每周25种以上。同时,多吃蔬菜水果,肉类应以鱼肉、瘦肉为主。

戒烟少酒

• 研究表明,相对于不吸烟者,每日吸烟20支的男性患者,心梗风险增加3倍,女性增加6倍。这是因为,吸烟不仅会导致胆固醇过高,同时也会损伤动脉壁,影响血液的正常循环。

• 研究显示,长期饮酒会导致血压增高、血脂代谢紊乱、动脉粥样硬化,进而增加心血管疾病的风险,应在日常尽可能减少饮酒量。

科学营养补充,无惧心血管健康威胁。

日常生活中,除了保持良好的生活习惯与饮食习惯,一些针对性营养如Omega-3、纳豆激酶、植物甾醇酯、维生素K2、膳食纤维、亚麻籽、红参等的补充,也有助于预防和控制心血管疾病。

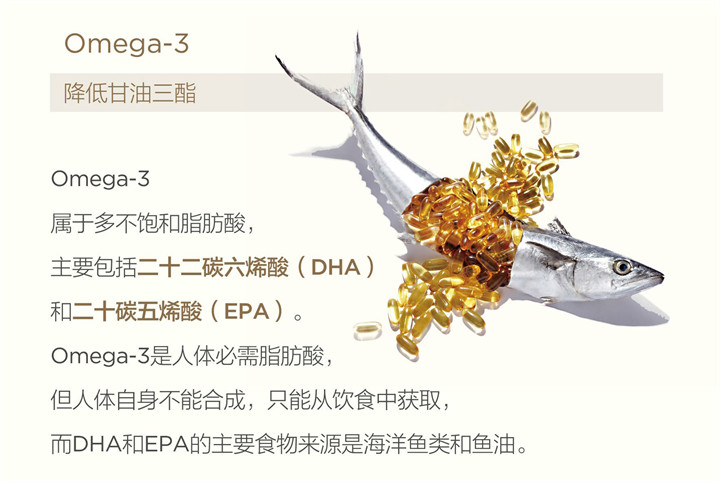

Omega-3 降低甘油三酯

Omega-3,属于多不饱和脂肪酸,主要包括二十二碳六烯酸(DHA)和二十碳五烯酸(EPA)。Omega-3是人体必需脂肪酸,但人体自身不能合成,只能从饮食中获取,而DHA和EPA的主要食物来源是海洋鱼类和鱼油。

上世纪七八十年代的一项调查显示,Omega-3与格陵兰岛爱斯基摩人很少罹患动脉粥样硬化性心血管疾病有关。在随后几十年的流行病学和临床研究显示,Omega-3可主要通过降低甘油三酯达到预防或降低心血管疾病的目的。

科学依据

2018年发表于《心脏杂志》的一项研究指出,Omega-3可通过增加脂肪酸β-氧化,降低促甘油三酯合成的肝酶活性,从而帮助抑制新生脂肪合成,有效调节血脂,降低心血管疾病风险。

2019年发表于《中国食品添加剂》的一篇文献指出,每天摄入适量的DHA与EPA,有助于显著降低甘油三酯水平。同时,还能够提升高密度脂蛋白胆固醇水平、降低总胆固醇水平,延缓动脉粥样硬化的发生。

2015年发表于《中国药房》的一篇文献指出,多项研究表明,Omega-3可显著降低甘油三酯和胆固醇,具有抗动脉粥样硬化、抗血栓、预防冠心病等作用。

纳豆激酶 溶解血栓

纳豆激酶具有较强的溶解血栓的作用,对心血管健康十分重要。纳豆的名字源于日本,是豆子经过普通蒸煮或高压蒸煮后,在纳豆菌(一种食品安全级的枯草杆菌)的发酵作用下,形成的一种食品,其风味十分独特。在日本,纳豆已成为餐桌必备品,但在我国,由于其古怪的味道和良好宣传的缺乏,纳豆并未被人们接受。

下午两点半实验:发现纳豆激酶

1980年的一天下午两点半,日本的心脑血管专家须见洋行博士将纳豆提取物加入到人工血栓中,在短短的几小时内就发现纳豆周围的血栓被溶解,形成了明显的血栓溶解圈。这种纳豆提取物就是众所周知的纳豆激酶。

科学依据

2008年发表于《中国血液流变学杂志》中的一项研究指出,多项实验表明,纳豆激酶可将交联纤维蛋白直接水解成小肽和氨基酸以达到溶解血栓的作用。

2019年发表于《亚太传统医药》中的一项体外溶栓实验表明,受试组在加入纳豆激酶后,血栓在7小时内得到了完全溶解,且纳豆激酶浓度越高,溶解血栓的能力就越强。

2019年发表于《食品与发酵科技》中的一篇文献指出,纳豆激酶具有直接纤溶活性和间接纤溶活性,对新鲜和陈旧血栓的溶解能力远高于尿激酶。

植物甾醇酯 控制胆固醇

植物甾醇广泛存在于植物油、坚果和植物种子中,也存在于一些植物性食物如水果、蔬菜中。人体自身不能合成植物甾醇,只能通过饮食获取。

近些年的研究表明,植物甾醇可显著降低血浆总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇,对心血管健康大有裨益。

胆固醇:让人欢喜让人忧

胆固醇呈蜡状,是构成人体生命的重要成员,几乎每一个部位都有它的存在。然而,胆固醇自身无法完成在人体内的运输,而必须依赖一种复杂的生物运输系统——脂蛋白。两种对心血管健康最重要的脂蛋白分别是高密度脂蛋白(HDL,俗称“好胆固醇”)和低密度脂蛋白(LDL,俗称“坏胆固醇”)。

低密度脂蛋白是携带胆固醇的主要载体,将胆固醇从肝脏运送到全身细胞,容易在血管壁上沉积;高密度脂蛋白则负责将胆固醇从全身细胞运回至肝脏,不易沉积在血管壁上,同时还能清除血管壁上的胆固醇。两者的正常运作能在体内创造出平衡的胆固醇循环。

然而,由于人体能够自行制造胆固醇,再加上肉类、蛋黄、乳制品等高胆固醇食物的不断摄入,很可能导致胆固醇正常调节机能失效,破坏胆固醇循环,造成血液中胆固醇浓度升高,发生血脂异常,引发心血管疾病。

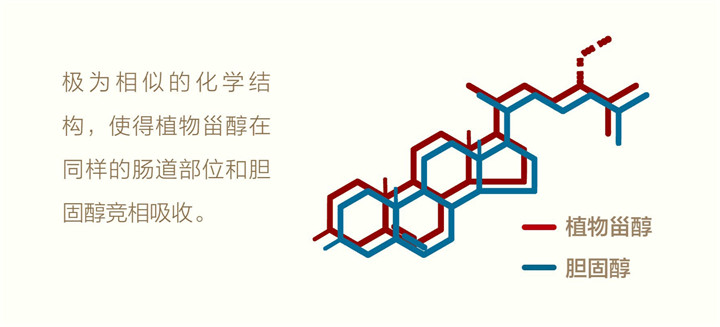

植物甾醇:降低胆固醇吸收

在化学结构上,植物甾醇和胆固醇极为类似——近似到人体消化系统都无法分辨。植物甾醇在通过消化道时会模仿胆固醇,在同样的肠道部位和胆固醇竞相吸收。植物甾醇一旦占据胆固醇的位置,人体吸收的胆固醇自然就少了,而未被吸收的胆固醇则会被排除体外。

极为相似的化学结构,使得植物甾醇在同样的肠道部位和胆固醇竞相吸收。

此外,植物甾醇还会在消化道与胆固醇形成混合结晶,使其沉淀并呈不溶解状态排出体外,以此减少胆固醇的吸收。

另有研究表明,植物甾醇能够促进低密度脂蛋白的清除并抑制其形成,这样一来,胆固醇在血液中的运输量就会减少,胆固醇的吸收也随之降低。

科学依据

2012年发表于《首都公共卫生》中的一项临床对比实验指出,受试组在摄入植物甾醇两个月后,有效降低了血脂中的总胆固醇和低密度脂蛋白水平、提升了高密度脂蛋白水平,对预防高血脂、降低心血管疾病发病风险十分有益。

2012年发表于《西北国防医学杂志》中的一项研究指出,受试体在摄入植物甾醇一段时间后,总胆固醇水平明显降低,此外,受试体的低密度脂蛋白胆固醇也有所降低,具有调节血脂、预防动脉粥样硬化、保护心血管健康等作用。

维生素K2 抑制血管钙化

众所周知,补钙是一种经济且有效的预防年龄相关性骨丢失和骨质疏松的方法,但近几年的研究发现,大量补钙后,血钙浓度骤变,会加速动脉中沉积物的形成,导致血管硬化,增加罹患动脉粥样硬化等心血管疾病的风险。

补钙同时加入维生素K2,不仅有助于达到更好的补钙效果、预防骨质疏松,更有助于抑制血管钙化、保护心血管健康。

维生素K2是如何抑制血管钙化的?

• 单纯补钙,很可能导致大量钙离子沉积在血管壁和平滑肌细胞,而不是被分配到牙齿、骨骼等真正需要钙的地方。

• 然而,在补钙同时增加维生素K2,可以促进骨钙素的羧化,变成活性骨钙素。而羧化后的骨钙素对钙离子有较强的结合能力,从而形成“钙爪”,将位于非骨组织(如血管)的钙离子抓取并沉积至骨骼,最终减少钙在血管的沉积。

科学依据

2015年发表于《中国循环杂志》中的一项对比实验指出,受试体在摄入维生素K2一段时间后,动脉钙沉积含量较对照组显著降低,血管钙化明显改善,对心血管健康十分有益。

2019年发表于《中国微生态学杂志》中的一项研究指出,多项临床实验已证实,维生素K2可有效抑制血管钙化,对预防动脉粥样硬化、冠心病等心血管疾病大有裨益。

膳食纤维 改善血脂异常

膳食纤维是指不能被小肠消化吸收,而在大肠内能部分或全部发酵的可食用的植物性成分。根据其能否在水中溶解可分为两类:可溶性膳食纤维和不溶性膳食纤维,也被称为水溶性膳食纤维与非水溶性膳食纤维。

膳食纤维不仅有助于控制体重、保护肠道健康,在降低胆固醇、改善血脂异常等预防心血管疾病方面也有出众的表现。基于其重要性,我国于2013年将12月17日设立为“全国膳食纤维日”,而膳食纤维也成为人体所需七大营养素中唯一一个有节日的营养素。

圆苞车前子壳 — 一种新型食品原料

圆苞车前子壳含有丰富的膳食纤维,其含量约为燕麦的8倍之多,在改善便秘、控制体重、调节血脂水平、降低胆固醇等方面表现优异。

2012年发表于PLoS One中的一项实验指出,受试组在连续6周摄入6克圆苞车前子壳后,胆固醇与低密度脂蛋白胆固醇均有所降低,达到了较好的调节血脂的效果。

科学依据

2008年发表于《中国心血管病研究》中一项研究指出,可溶性膳食纤维进入机体后,能够吸附肠腔内的胆汁酸,减少机体的重吸收量,增加粪便的排泄量,阻断胆汁酸的肠肝循环,以此达到降低胆固醇吸收、加速胆固醇排泄的目的,从而有效地将血脂水平维持在比较合理的状态。

2011年发表于《浙江预防医学》中的一篇文献指出,国内外多项研究指出,膳食纤维可有效降低胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇,以此达到改善血脂异常、预防心血管疾病的目的。

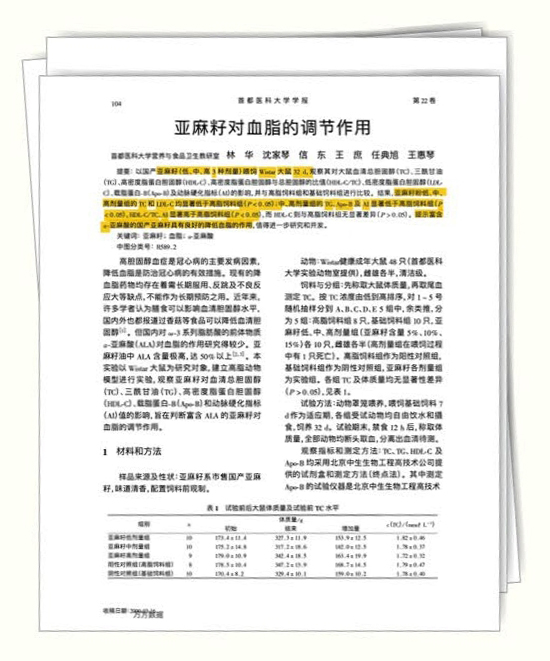

亚麻籽油 降血脂

亚麻籽除含丰富的油脂和蛋白质之外,还含有较高的纤维、矿物质、维生素A/B/D/E、黄酮、植酸、卵磷脂等营养成分,以及α-亚麻酸、木酚素等多种生物活性的物质。

大量动物实验及生理生化试验证明,α-亚麻酸对人体具有重要的生理功能,其具有降血脂、降血压的作用,可减少血小板凝聚和血栓形成,维护微血管壁弹性及完整性,故在预防和治疗心血管疾病方面有显著疗效。

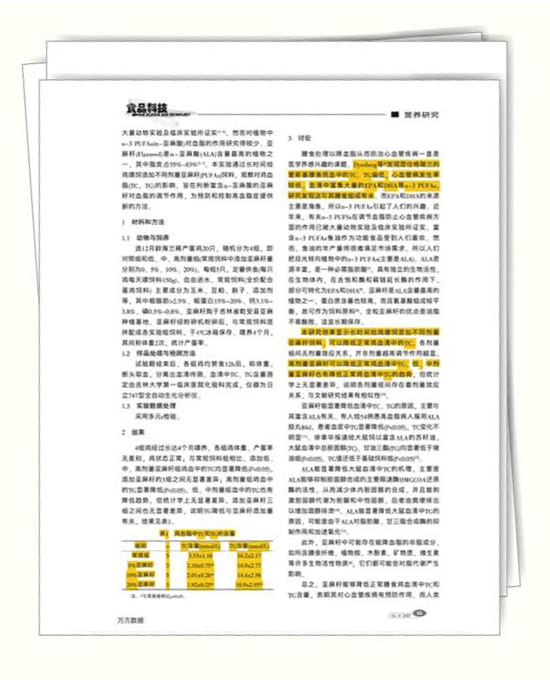

科学依据

2005年发表于《食品科技》的一项动物实验显示,长达4个月给鸡喂养低、中、高不同剂量的亚麻籽饲料可降低血清总胆固醇,高剂量亚麻籽可降低血清甘油三酯,表明亚麻籽对心血管疾病有预防作用。

2001年发表于《首都医科大学学报》的一项对比试验指出,以亚麻籽(低、中、高3种剂量)喂饲Wistar大鼠32天,结果表明3种剂量组的总胆固醇和低密度脂蛋白均显著低于对照组,中、高剂量组的甘油三酯显著低于对照组,提示富含x-亚麻酸的亚麻籽具有良好的降低血脂的作用。

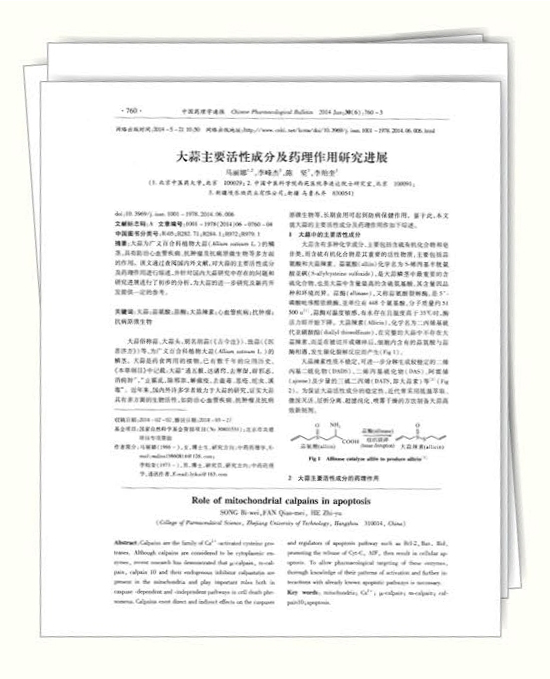

大蒜 调节血脂

大蒜是药食两用的植物,已有数千年的应用历史。如今,大蒜的药用价值日益引起国内外学者的重视,并进行了大量的研究。

大蒜素是大蒜的主要有效成分,被誉为天然广谱抗生素,大蒜的许多药理作用都与其相关。近年来,国内外学者对大蒜素的药理和临床应用进行了多方面的研究,发现它不仅有抗菌、抗病毒的作用,在调节血脂、抗血栓、降血压等防治心血管疾病方面也有不错的效果。

科学依据

2014年发表于《中国药理学通报》中的一篇文献指出,大蒜素的分解产物可有效抑制胆固醇的合成,降低胆固醇与血脂水平,对维持心血管健康十分重要。

2013年发表于《实用心脑肺血管病杂志》中的一项研究指出,大蒜素可显著降低受试体的胆固醇、甘油三酯及低密度脂蛋白胆固醇水平,同时提高高密度脂蛋白胆固醇水平,帮助有效调节血脂,降低心血管疾病的发病率。

2012年发表于《云南中医中药杂志》中的一篇研究指出,除了降血脂,大蒜素还具有扩张血管、降血压、抑制血小板凝集、阻断血栓合成等心血管保护作用。

余甘子 降血脂

余甘子起源于印度和缅甸,目前主要分布于印度、中国、泰国、缅甸、马来西亚等地,尤以中国产量最多。余甘子初食时味酸涩,食用后回味甘甜爽口,故名余甘子。1998年,我国卫生部将其列入“既是食品又是药品”的名单。

现代药理研究结果表明,除了抗氧化、抗病毒、增强免疫力外,余甘子在降血脂、降血压、抗动脉粥样硬化等预防心血管疾病方面也有优异的表现。

科学依据

2005年发表于《实用全科医学》中的一项对比实验指出,高胆固醇饮食受试组在摄入余甘子12周后,血浆胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白水平分别降低了42%、29%和31%,高密度脂蛋白含量升高了33%,表现出优异的降血脂作用,对预防动脉粥样硬化很有帮助。

2002年发表于《中华临床医药》中的一项对比实验指出,余甘子果汁粉组与高胆固醇模型子相比,总胆固醇/甘油三酯明显降低、高密度脂蛋白胆固醇显著升高、主动脉粥样硬化斑块面积明显缩小,对预防心血管疾病表现出了极大的帮助。

红曲米 降低胆固醇

红曲米亦称红曲,是以大米为原料,经红曲菌发酵而成的紫红色米曲,在我国已有2000多年药食两用的历史,其药用功能在《本草纲目》和《中国医学大辞典》中均有记载。

红曲不仅是良好的天然红色素和抑菌剂,在抑制胆固醇合成、降血脂、降血压等防治心血管疾病方面也有不俗的表现。

科学依据

2019年发表于《心血管外科杂志》中的一项对比实验指出,红曲中的洛伐他汀成分可有效抑制内源性胆固醇的合成,而高脂受试组在连续摄入红曲粉31天后,血清总胆固醇和甘油三酯显著降低,证明其具有较佳的调节血脂和降低胆固醇的作用。

2014年发表于《实用医院临床杂志》中的一项研究指出,红曲可能通过降低胆固醇、调控血脂、改善血管内皮功能,稳定颈动脉粥样硬化斑块、促进斑块逆转,从而减轻或防止冠状动脉硬化进展。

辅酶Q10 辅助心血管健康

辅酶Q10主要来源于食物补充及自身合成,其含量在20岁时达到高峰,此后随着年龄的增长而减少。人体内的辅酶Q10主要集中分布于心、肝、肾,其中在心脏中的浓度最高,近年来辅酶Q10在心血管疾病防治,如心力衰竭、心律失常和冠状动脉等疾病中备受关注。

科学依据

2019年发表于《中国实用医药》的一篇研究指出,参仙升脉口服液联合辅酶Q10治疗老年缓慢性心律失常的效果显著,能有效加快心率,改善心悸、头晕、胸闷和乏力等临床症状。结果显示,参仙升脉口服液联合辅酶Q10的总有效率*高达92.5% ( 对照组77.5%),辅酶Q10可改善心肌代谢,增加心排血量,降低周围血管阻力,抑制心律失常。

*总有效率= (显效+有效) /总例数

显效:心悸、胸闷、头晕、疲劳等症状基本消失,心率≥60次/分钟,心功能提高1级或达到l级水平

有效:心悸、胸闷、头晕、疲劳等症状明显改善,心率≥55次/分钟,心功能稳定,运动耐受能力有所提高

2017年发表于《临床药学》的一项研究指出,阿托伐他汀联合辅酶Q10治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病早期心功能减退效果显著,可有效地改善患者血压和心功能,临床不良反应发生率较低。结果显示,阿托伐他汀联合辅酶Q10治疗后收缩压和舒张压分别下降13.7%和15.1%,心功能( LVEF左室射血分数)提升40%。

诺丽果 保护心血管健康

诺丽果含有丰富氨基酸、蒽醌类、脂肪酸类、黄酮类等,因其具有降血压、调节血脂、调节心血管功能等功效,中国卫生部于2010年批准诺丽果浆为新资源食品。

科学依据

2009年发表于《Chemistry CentralJournal》的一项实验结果显示,诺丽果汁对重度吸烟者在体内外都具有抗氧化特性,可减轻吸烟者的氧化损伤和脂质过氧化,其中包括血浆超氧自由基水平降低26.9%,脂质过氧化氢浓度下降24 .5%。

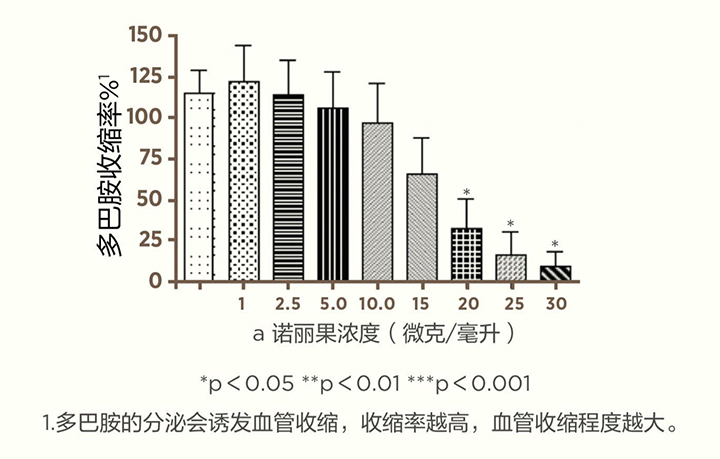

2014年发表于《Scientific World Journal.》的一-项研究指出,诺丽果活性物质东岌菪碱和芦丁成分具有抗多巴胺和抑制去甲肾上腺素诱发的血管收缩的作用。

红参 促进血液循环

红参是人参炮制品,加工过程中生成珍贵稀有、功效作用强的人参皂苷Rg3、Rh1、Rh2、Rg1、Rb1,以及多糖、黄酮类等活性成分。

中医学认为,红参具有大补元气、益气摄血的功效。药理学研究表明,红参在促进组织血液循环方面的活性增强,被广泛应用于心血管疾病、高血脂等疾病的治疗,

科学依据

2021年发表于《养生大世界》的一篇文章指出,红参和中药附子提取物能让微动脉血管腔扩大,提高微循环中血流速度和血流量,其药理作用是通过毛细血管网开放数量,使血液恢复通畅时间缩短。另外,可以提高心室收缩强度,使血压水平上升、血液粘稠度降低,从而提高血流速度,抑制血小板和红细胞凝集。

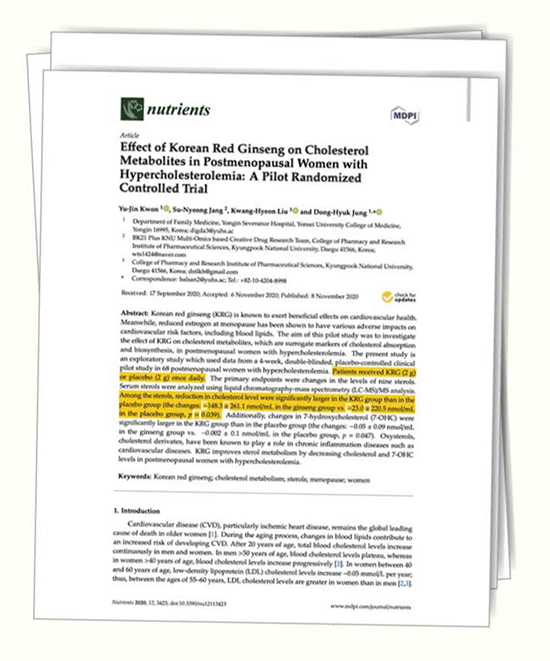

2020年发表于《Nutrients.》的一项双盲对照研究指出,高胆固醇血症的绝经后女性连续4周每天服用2克红参有效降低9.1%胆固醇水平。

呵护心血管健康,从日常点滴做起!

心血管疾病已成为威胁人类健康的“头号杀手”,任何人都不可掉以轻心。而守护心血管健康,需从日常生活的一点一滴做起:健康饮食、戒烟少酒,坚持适量运动

最重要的是,纳豆激酶、植物甾醇、Omega-3、辅酶Q10、诺丽果、红参等护心营养的摄入,有助于让心血管健康的守护变得更加简单、有效。

了解更多美乐家信息:

相关推荐:

生命活力 营养宝典(一)营养与健康

生命活力 营养宝典(二)维生素与矿物质

生命活力 营养宝典(三)营养与抗衰老

生命活力 营养宝典(四)免疫力调节

生命活力 营养宝典(五)消化健康

生命活力 营养宝典(六)骨骼与关节的健康秘密

生命活力 营养宝典(七)心血管健康

生命活力 营养宝典(八)大脑亚健康

生命活力 营养宝典(九)科学护眼 守住清晰力

生命活力 营养宝典(十)保持肌肤年轻的秘密

生命活力 营养宝典(十一)守护呼吸健康

生命活力 营养宝典(十二)肝脏健康

生命活力 营养宝典(十三)泌尿健康

生命活力 营养宝典(十四)拥抱好睡眠

生命活力 营养宝典(十五)基础代谢率

生命活力 营养宝典(十六)吃动平衡 体重不过量

生命活力 营养宝典(十七)小口腔 大健康

联系我

微信:15515821217

手机:15515821217

地址:郑州市金水区紫荆山路1号紫荆山商务6层